Entrenamiento

OAXACA PARA VIVIR: EL MEJOR CAMPO DE PELOTA

Mi abuelo paterno, Bejos Harb,* nació en Kferzainha, la cabecera de Dimán en Líbano. Era administrador de la Iglesia Maronita Católica en el norte de su país. Decidió emigrar a América, pensaba llegar a Estados Unidos, porque tenía un hermano llamado Richard que vivía en New Hampshire, cerca de Massacusetts. Por azares del destino lelegó a México en 1923 acompañado de mi padre Alfredo que tenía en ese entonces catorce años.

Ese mismo año, Bejos y mi padre llegaron a Oaxaca. Mi Yyiddo, el abuelo, eligió vivir en ese lugar, porque le recordaba su tierra, disfrutaba el clima, las montañas, la comida y el trato de su gente. En 1929, mi Yyiddo regresó a Líbano para traer al resto de su familia; Catur Abur, su esposa, y sus hijos; Fortunato, Josefina, Mane, Antonio, Tere y Juan. Mientras tanto, mi padre se quedó en la ciudad de México.

En la ciudad de Oaxaca, la familia Harp se dedicó al comercio de ropa. Más tarde se volvió fabricante, confeccionaba principalmente prendas de mezclilla y gabardina. Bejos y sus hijos tenían una tienda llamada La Esperanza en la calle de Valdivieso, frente al Sagrario de la Catedral de Oaxaca; también vendían mercancía por todo el estado, en ocasiones viajaban a caballo por la sierra o por la costa de Oaxaca. Tardaban varias semanas en regresar, incluso hasta dos meses. Mi padre y mis tíos conocieron, mejor que nadie, la belleza del territorio oaxaqueño, y encontraron que ahí se situaba el mejor campo de pelota.

Mis abuelos cocinaban muy bien; compraban carnero en el mercado 20 de Noviembre y preparaban comida libanesa. Siempre tenían verduras y frutas frescas que sembraban en un pequeño huerto en el jardín de su casa. Me imagino que pensaban regresar al Líbano, pues jamás adquirieron las maravillosas casas del centro historico donde vivieron o donde estaba la tienda, a pesar de que eran predios muy baratos, ya que en 1931 ocurrió un terrible terremoto, mucha gente salió de Oaxaca y vendió sus propiedades a un precio reducido. Además mi Sette, la abuela Catur, nunca aprendió a hablar bien el español y murió con la ilusión de volver a su patria.

Mi abuelo José S. Helú nació en Baabda, Líbano. Su nombre era José Saleh Helu, pero siempre firmada como José S. Helu, pues en Líbano se agrega el nombre del padre. Él nunca acentuó la U del apellido Helú, fue su hijo Antonio quien lo modificó y de esta manera se ha seguido usando entre los familiares.

José S. Helu era hijo único de un juez, una persona de prestigio, muy conocido en Líbano. Según la versión de mi madre, "mandaron a pasear a mi padre y éste llegó a Zahle, conoció a mi mamá y la sacó del colegio para casarse con ella". Mi abuela, Wadiha Atta, mejor conocida como Set Wadiha, se casó muy joven, a los dieciséis años. Al parecer, mi bisabuelo era rico y, probablemente, le dio dinero a su hijo, por lo que vinieron a México en viaje de luna de miel, pero nunca regresaron a su tierra natal, no volvieron a ver a sus padres, hermanos ni amigos.

No sabemos qué otras razones impulsaron al abuelo José a venir a América, no tenía ningún pariente cercano en el continente; mi madre cree que fue el deseo por la aventura. Mis abuelos llegaron en el año de 1898, el trayecto del barco duró más de un mes, arribaron a Veracruz y de ahí se trasladaron a San Luis Potosí, donde nació su primer hijo Antonio. Después se establecieron en Chihuahua; en Parral nacieron Angelita y Linda. También vivieron en Pachuca y en Torreón. En Guanajuato nació otra niña, Carmelita, pero murió. Ya en el D. F. nacieron Suhad, mi madre, y tía Mary. Mis abuelos se dedicaron a tener hijos, un año para amamantar y otro para embarazarse, así nacieron sus seis hijos, uno cada dos años; pronto se adaptaron a la vida en el Nuevo Mundo, y aprendieron e español, además de hablar francés y su lengua materna, el árabe.

Mis abuelos maternos José S. Helú y Wadiha Atta con sus hijos, de izquierda a derecha, Ángela, Antonio, Mary, Linda, y Suhad Helú Atta.

Mi abuelo José estableció un comercio, sin embargo, había nacido para escribir y, como no le gustaban las interrupciones cuando estaba concentrado, negaba la mercancía. Mi madre cuenta que si llegaba un cliente en pleno momento de inspiración, el diálogo se desarrollaba así:

-Oiga, ¿tiene tal (tal cosa)?

-No

-Oiga, pero si la estoy viendo...

-Pues, no, no hay.

...y seguía escribiendo o leyendo.

Por supuesto, el negocio cerró.

En palabras de su amigo libanés, Henry Ruhana El Asnar, José S. Helu “se dirigió hacia ese Nuevo Mundo, no seducido por el dinero para acumularlo y usarlo para satisfacer sus necesidades insanas. Pero si llegara a tenerlo, seria para ayudarse y ayudar a sus coterráneos, ya que en la emigración así se prueban los hombres (…)” 2

Mi madre recuerda que mi abuela Wadiha cocinaba muy bien y era conocida por las mesas espectaculares que ponía para el “día de recibo”, es decir, el primer martes de cada mes, cuando invitaba a varias señoras a su casa. Preparaba mezza, que son más de veinte platillos distintos con una gran presentación. También cuenta que hacía un omelette sobre un recipiente que llevaba fuego por debajo, el cual apantallaba a todas las señoras.

A los menores no se les permitía estar en esas reuniones, pero mi madre y tía Mary espiaban desde las escaleras y tanto les impresionaban las mesas que después de ochenta años todavía las recuerdan. En ese entonces no había refractarios, pero Sed Wadiha los había conseguido en una tienda que se llamaba La Sirena y a las niñas les llamaba mucho la atención que su mamá sacara platones de vidrio del horno y los llevara a la mesa. Tenía unas conchas para preparar jaiba que metía al horno y también sus amigas quedaban admiradas. El helado lo hacía en forma artesanal en una cubeta con hielos a la que le daba vueltas y vueltas durante horas para que quedara muy sabroso.

Mi abuelo José era un hombre muy culto, un estudioso del humanismo, gran orador, poeta y escritor en lengua árabe y española. Era muy respetado y frecuentado por mucha gente. Mi madre cuenta que cuando llegaba a alguna reunión solían darle el mejor sitio, a pesar de que él era muy sencillo.

En la ciudad de México, José S. Helú fundó el periódico Al Jawater, “Las ideas”, y mandó traer tipografía árabe del Líbano, puesto que se editaba tanto en árabe como en español; abordaba temas de interés para la colonia libanesa y así cooperaba con su pueblo en su lucha literaria; enviaba el periódico para que lo leyera el mundo árabe, “apoyando con su voz, las voces críticas de sus compatriotas, cumpliendo con su parte de la lucha; y por si la muerte lo llegara a sorprender durante esa lucha, pudiera marcharse con las manos llenas del fruto de su trabajo (…)” De esta manera, “sirvió a su patria y a sus compatriotas desinteresadamente, siendo el indicado para hablar de su tierra; digno representante de ella y de ellos.

Llevó a los hijos del Nuevo Mundo el ejemplo de un libanés autentico, como intelectual, valiente, fiel, honesto, enalteciendo el nombre de Líbano”.3

¡Oh alma de José alégrate! Ya que en nuestras almas penetraron tus partículas, las amamos y las pulimos. Llegaron a nuestras diferencias, las abrazaron y las conciliaron. Consolidaron los rasgos de la hermandad. Así pues, tu día de tristeza y llanto se convirtió en día de alegría y fiesta.

El hijo de Saleh, José S. Helu, murió en el año de 1935 a causa de una pulmonía. En ese entonces no había penicilina y no lo pudieron salvar. Escribió un verso en el lecho de su muerte. (Véase facsímil en la página anterior).

Mi abuelo siempre añoró su tierra, vivió sin temor a la muerte, logró los objetivos de su vida, tuvo grandes amigos, en México nacieron sus hijos y nietos y por eso nunca regresó a Líbano, a pesar de haber querido morir allá. Parece increíble, pero después de treinta y siete años de haber salido de El Bled, su tierra, cuando murió se organizó un homenaje en su pueblo natal, Baabda. Su periódico AlJawater fue un enlace permanente entre México y Líbano, su país de origen; su poesía desbordaba todo lo que contenía su corazón de cariño y nostalgia.

Suhad Helú, mi madre, se quedó con mi abuela Sed Wadiha; vivían en una de las casas del Buen Tono, en la colonia de los Doctores, construida por la fábrica de cigarros. Nació en México el 19 de marzo de 1912, estudió en el Colegio Inglés, donde aprendió inglés y también taquigrafía. Desde los catorce años trabajó en el despacho de su cuñado Julián Slim que era propietario de bienes inmuebles, ubicados principalmente en el centro histórico de la ciudad de México. Suhad, mi madre, sufrió mucho los primeros tres años, pero después fue tan eficiente que mi tío Julián se iba de viaje y la dejaba como la persona de su confianza. A los quince años de trabajar con el tío Julián, su novio Alfredo le dijo: “O te casas o sigues trabajando” y ella contestó: “pues me caso”. El compromiso se hizo en presencia de su madre. Mi padre preguntó “¿Set Wadiha puedo ponerle este anillo a la Chata?” Al poco tiempo, en 1941, mi abuela materna murió del corazón a los cincuenta y ocho años de edad, y el 12 de febrero de 1942 mis padres se casaron en la ciudad de México.

Registro de migración de mi padre Alfredo Harp Abud. Original en el Archivo General de la Nación.

1942. Mi padre Alfredo Harp Abud.

1942. La boda de mis padres reseñada en Al Kustas.

PRETEMPORADA

Aunque recuerdo muy poco a mi padre, pues murió en 1947 cuando yo apenas había cumplido apenas tres años, las fotos, los documentos y las anécdotas que me han contado me permiten recrear su recuerdo en mi infancia. Según la tarjeta de migración núm. 83695, mi padre, Alfredo Harp Abud nació en Kferzainha, Líbano el 6 de junio de 1909, entró a México por Veracruz el 3 de julio de 1923 y vivía en Oaxaca en la 2a calle de Tinoco y Palacios núm. 5. Era bien parecido, media 1.73 m, tenia pelo castaño oscuro, ojos azul claro, mentón saliente, cejas pobladas y nariz recta.

1942. Mis padres se casaron en la iglesia de la Coronación de la Ciudad de México.

Mi padre trabajó varios años en el comercio del abuelo Bejos, La Esperanza, después se independizó y estableció su propia tienda de ropa a la que llamó La Nueva Esperanza, ubicada en la calle de Flores Magón, casi frente al mercado 20 de Noviembre, en la ciudad de Oaxaca.

Cuando se casó en 1942, se sacó la lotería, no sólo por haber conocido a mi madre, sino porque también compraba billetes. Conservando en Oaxaca la tienda, inició una fábrica de zapatos en el D.F. marca Harp, ubicada en la calle de Rodríguez Puebla en La Lagunilla. Recuerdo que un tío abuelo, Michel Atta, decía que los zapatos eran muy buenos y la prueba es que los usó hasta el año de 1959 en que murió.

1999. Con mi madre y mis hermanas Suhad y Linda en la casa donde vivieron mis padres de recién casados en Oaxaca.

Mis padres vivían en la ciudad de Oaxaca en una casa en la calle de Reforma. Mi madre siempre me dijo: “Cómprala, Alfredo, cómprala, sólo para recordar”, pero la casa nunca estuvo en venta. Un día en 1999, abrieron ahí una cafetería y llevamos a mi mamá, fue increíble cómo volvió a vivir aquellos años con mi padre, exclamaba: “Aquí estaba mi sala de mimbre, acá la cocina, ésta era mi recámara, aquí me sentaba a ver las luciérnagas (…)” Se quedó callada, estaba entusiasmada, los recuerdos estaban vivos, entonces tomó un sorbo de café y me dijo: “Alfredo, ya no compres la casa, ya la vi”. Éste ha sido el negocio más barato de mi vida, nunca una casa por el precio de un café.

1946. Paseo en Xochimilco con tía Jose, mis padres y Suhad mi hermana.

Mi madre duce que vivió muy feliz en Oaxaca, que salía con mi padre la zócalo en su coche y ella sentía que todo el mundo la veía como diciendo, ¿quién es la que va con Alfredo?

1945. Suhad y Alfredo Harp Helú.

Con sus embarazos, mi mamá viajó a la ciudad de México a tener a sus hijos y después regresó a Oaxaca, de modo que fuimos concebidos en Oaxaca y nacimos en la ciudad de México. Desgraciadamente, al poco tiempo la muerte sorprendió a mi padre, en 1947 en Salinas Cruz le dio un infarto, tenía entonces treinta y ocho años; padecía del corazón a causa de una parálisis infantil y los médicos le recomendaban pasar temporadas a nivel del mar. La fábrica de zapatos y La Nueva Esperanza terminaron con la muerte de mi padre, mis tíos avisaron a mi madre que sus negocios estaban en quiebra.

1948. Alfredo, Linda y Suhad en la casa de la calle Casas Grandes.

1947. Con mi madre y Suhad.

Entonces yo tenía tres años, mi hermana Suhad cuatro y mi madre estaba embarazada de mi hermana Linda. Nos fuimos a vivir a la ciudad de México, a una casa ubicada en la calle de Casas Grandes núm. 43 en la colonia Narvarte, pero ahí vivimos poco tiempo. Conservo recuerdos muy vagos de aquella época. Teníamos un perro llamado Fifí que salía solo a dar la vuelta todos los días y cuando mi papá murió, nunca regresó.

Mi madre pasó momentos duros al quedar viuda con tres hijos pequeños. Sin embargo, con su carácter optimista y su determinación para afrontar situaciones difíciles, nos enseñó a aceptar la vida de la mejor manera.

1948. Suhad, Linda y Alfredo Harp Helú.

2002. Mi madre con sus tres hijos en su cumpleaños noventa.

Vivimos tiempos angustiosos, varias veces perdimos partidos. Mi madre se tronaba los dedos cuando pasábamos por una mala situación económica, pero ella se las arreglaba; salía al campo de entrenamiento a fortalecer su espíritu, vendía hilos, muñecas o ropa para sacarnos adelante. Consagró su tiempo y energía en sus tres hijos, siempre de manera cariñosa y cálida, sin dejarnos notar su preocupación por las difíciles circunstancias. Mis hermanas y yo crecimos en un ambiente alegre y disciplinado. Sin duda, mi madre ha sido mi mejor manager.

MIS PRIMEROS JUEGOS Y COMPAÑEROS DE EQUIPO

En 1948, nos cambiamos a una casa que era propiedad de mis tíos Tufic y Mary Sayeg, hermana de mi mamá, en la calle de Medellín núm. 242, en la colonia Roma. Uno de los recuerdos que conservo de aquella casa es que cuando tenía como diez años, en la azotea puse una granja con cerca de treinta gallinas que ponían huevos y los vendía a los vecinos o a quien se dejara. Odiaba limpiar el mugrero y las plumas, por lo que les pagaba a mis hermanas para que ellas barrieran y dejaran todo limpio.

1948. Alfredo y Suhad Harp Helú.

1956. Linda y Alfredo Harp Helú.

Suhad y Linda han seguido de cerca mis pasos de beisbolista. A pesar de las dificultades que la vida nos ha deparado, hemos aprendido de mi madre a sobrellevarlas y hemos logrado fortalecer los vínculos afectivos que nos mantienen siempre unidos. Recuerdo que desde muy jóvenes, mis hermanas también comenzaron a trabajar, daba clases de baile, eran maestras de kínder y ayudaban a mi mamá en las tareas del hogar.

1944. Paseo familiar en le bosque de Chapultepec. Arriba: José Helú. Mi madre Suhad Helú, Nour y Alma Slim, Mimi y Carlos Helú. Sentados: Mi padre Alfredo Harp Abud con mi hermana Suhad Harp, Julián y Pepe Slim Helú, Carlos Slim Helú y pepe y Jorge Sayeg Helú.

Suhad organizaba festivales de baile con sus alumnas cada año, incluso algunas de ellas llegaron a incursionar como profesionales. Linda era muy amiguera. En una ocasión, se negó a salir con uno de sus pretendientes con el pretexto de que se iba a dormir temprano, pero salimos a una fiesta y cuando regresamos, el le había llevado serenata y Linda tuvo que permanecer en el coche con los nervios y la risa de haberse negado. Mi mamá era quien mas disfrutaba las serenatas que les llevaban a mis hermanas y hubo de todo, desde mariachis, tríos, amigos afinados o desafinados, hasta un camión de redilas con piano y violín. ¡Qué tiempos aquellos cuando podíamos salir sin el temor a la violencia desenfrenada!

Diciembre de 1994. Convivio de tres generaciones de descendientes de José. S Helú.

De niños, organizábamos días de campo en el bosque de Chapultepec, paseos a Xochimilco, al Molino del Rey o al parque Hipódromo, íbamos acompañados de mi mamá, tía Mary, primos hermanos y algunos amigos que eran comunes como Toni, Dady, Rosemary y Vicky Rafful. Acostumbrábamos reunirnos con los tíos Tufic y Clemencia Harp y con los primos Jorge, Tere y Clemen en su casa de la calle Dr. Barragán, en la colonia Narvarte. Nos gustaba transportarnos en camión por la línea Narvarte-Valle con indicación de SCOP4 y Avenida Morena. Con Jorge, jugaba futbol americano, en la modalidad de “tochito”, lanzándonos pases con el balón. También solíamos ir a casa de los primos Jorge Coco, Guillermo Vivis y Beto Escaip, donde jugábamos futbol soccer. En vacaciones, íbamos a Oaxaca.

1950. Con mi madre, mis hermanas Suhad y Lina y mi tía Mane.

1954. El Tule, vacaciones en Oaxaca con mis abuelos Bejos y Catur Harp y mis primos Marucha y Pepe Fernández Harp.

1949. Alfredo Haro Helú en el zócalo de Oaxaca.

Suhad Helú de Harp con sus hijos Alfredo y Suhad y mis tías Tere, Josefina y Mane Harp.

En 1948.

De niños, organizábamos días de campo en el bosque de Chapultepec, paseos a Xochimilco, al Molino del Rey o al parque Hipódromo, íbamos acompañados de mi mamá, tía Mary, primos hermanos y algunos amigos que eran comunes como Toni, Dady, Rosemary y Vicky Rafful. Acostumbrábamos reunirnos con los tíos Tufic y Clemencia Harp y con los primos Jorge, Tere y Clemen en su casa de la calle Dr. Barragán, en la colonia Narvarte. Nos gustaba transportarnos en camión por la línea Narvarte-Valle con indicación de SCOP4 y Avenida Morena. Con Jorge, jugaba futbol americano, en la modalidad de “tochito”, lanzándonos pases con el balón. También solíamos ir a casa de los primos Jorge Coco, Guillermo Vivis y Beto Escaip, donde jugábamos futbol soccer. En vacaciones, íbamos a Oaxaca.

Recuerdo desde muy pequeño las idas al zócalo, cuando nos sentábamos con mi tía Jose en los portarles a tomar una nieve. Todavía hoy gozamos con mi mamá regresar al mismo lugar, escuchar la banda. Comprar lotería, tomar café y ver pasar a la gente que anima la plaza de enormes laureles.

El entrenamiento para competir en juegos diarios a nueve entradas o más continuó gracias a que mi mamá solicitó que se me otorgara una beca en el Colegio Cristóbal Colón, dirigido por los hermanos lasallistas. Mi amigo Alfredo Zegaib nos recomendó con el señor Pierre Lionel, director general del colegio que tenía una recia personalidad y, aunque imponía con su presencia, sabía darnos la confianza de un ser excepcional.

Fotos de la Memoria del Colegio de Cristóbal Colón, 1º, 2º, y de 3º de secundaria. 2º de preparatoria.

Fui becado desde primaria hasta preparatoria y para pagar de alguna manera la beca, entrenaba horas extra: trabajé en la escuela a partir de sexto año de primaria en la fábrica de paletas heladas, atendí en la tienda de la secundaria a la hora del recreo y durante tres años fui de los vigilantes de los niños medio internos de primaria, es decir, los ayudaba a cruzar la calle, les ponía música clásica en el comedor y comía con ellos. Del menú recuerdo que lo más sabroso era llenarse de arroz con frijoles y pan.

1987. Alfredo Harp Helú acompañado de su hijo Charbel Harp y don Gilberto Martínez Soto.

Conservo recuerdos agradables de todos los maestros y hermanos que fueron mis directores y profesores. Siento un cariño especial por el gran manager Gilberto Martínez Soto, el chaparro, mi maestro de sexto de primaria. Con él aprendí a enfrentarme a los problemas que se presentan diariamente, establecimos una amistad que se fortaleció con el tiempo, trabajamos juntos en la escuela hasta que salí de preparatoria, después nos frecuentamos cuando él era director de la Escuela Fundación Mier y Pesado y en la Secundaria de Colegio Simón Bolívar y también lo seguí en su paso por las escuelas lasallistas de León Guanajuato.

1953. Página de mi cuaderno escolar.

Gracias a don Gilberto hemos apoyado al internado infantil Guadalupano que se revitalizó a partir de 19905, ahí habitan niños de la calle, cursan la primaria y se les enseña algún oficio: carpintería, joyería y panadería, entre otras formas de ganarse la vida dignamente. En ese internado, los niños no solamente reciben una formación académica, sino que son aceptados y queridos y, aunque las puertas permanecen abiertas, ninguno se escapa, prefieren llevar una vida cordial.

Con la ayuda de don Gilberto, también formamos un fondo social apoyo a la educación en zonas marginadas de México, principalmente en la Sierra Tarahumara, Oaxaca, Puebla y Guerrero.6

Juntos estamos en la tarea de construir una de las mejores escuelas de la República mexicana en la ciudad de Oaxaca. En el período de 2002-2003, opera ya la sección preescolar y la primaria y en los próximos años comenzará la secundaria y el bachillerato. El Chaparro Martínez ha sido fundamental en mi desarrollo humano y fue clave para lograr la negociación final sobre el rescate que se tuvo que pagar en el campeonato que perdí cuando bateé para tripe play en 1994, en el episodio de mi secuestro que ya comentaré más adelante.

Tres directores lasallistas fueron también vitales en mi formación:

don Rafael Rafa Martínez, cuya memoria privilegiada le permite reconocer a los que fuimos sus alumnos. Con él formamos Promoción Universitaria Lasalle, A.C.7 cuyo principal objetivo es otorgar becas a estudiantes con buen promedio académico y que tengan una situación económica desfavorable. De don Salvador Pérez, director de secundaria, aprendí a orar platicando con Dios y saber interpretar sus mensajes. Manual Álvarez, el Perro, director de preparatoria, nos daba la última pulida antes de pasar a los estudios superiores.

Hasta la fecha recuerdo con mucho cariño esa época de estudiante. Mi paso por el Cristóbal Colón sirvió de base para mi formación personal, ahí aprendí a establecer comunicación diaria con Dios, mantener la disciplina el orden y la puntualidad en los hábitos cotidianos. Los hermanos me enseñaron a procurar a las personas más necesitadas, así como me incitaron a la práctica del deporte; aunque yo prefería el beisbol, solíamos jugar futbol, basquetbol y otros. El compromiso moral que asumí fue el de pagar en el futuro mi beca y por ello he promovido mecanismos en varias escuelas y universidades de México que otorgan becas a alumnos que se comprometan en el futuro a ofrecer estudios a otra u otras personas.

Durante mi niñez, mi mamá, mis hermas y yo frecuentábamos a menudo a mis tíos Tufic y Mary Sayeg, cuñado y hermana de mi mamá. Ellos dieron pruebas de su generosidad, no solo con mi familia, sino que, cuando quedaron huérfanos mis primos José, Carlos y Mimí, hijos de otra hermana de mi mamá, Ángela Helú, los adoptaron sin distinción ni favoritismos con sus propios hijos. Esa misma actitud bondadosa y equitativa era similar con nosotros. En navidad, por ejemplo, mis tíos nos daban a mis hermanas y a mí regalos tan generosos como los que les daban a sus hijos: Jorge, Pepe y Ruca.

Mi prima Mimí organizaba actividades a los primos pequeños: Suhad, Ruca, Linda y yo, jugábamos ping-pong, escondidillas y nos encantaba disfrazarnos para actuar en obras de teatro.

Pepe Helú, el mayor de mis primos hermanos influyó en mi elección de carrera, él era contador público y me recomendó para mi primer trabajo profesional en el despacho de Price Waterhouse.

1948. Suhad y Alfredo Harp Helú con Ruca Sayeg.

Mi primo Carlos Helú era una persona muy hábil para las ventas, tenia un lote de coches a escasos 50 metros del Estadio del Seguro Social y solíamos ir juntos a los partidos, con él conocí a algunos peloteros de los Diablos Rojos del México, ya que frecuentaban los mismos cafés que nosotros. Carlos, además de su amistad, me brindó ayuda para conseguir mis primeros coches, me invitó a varios viajes y gozaba de sus buenas conversaciones, Desafortunadamente murió a los 57 años ¡me hubiera gustado compartir con él más alegrías en el beisbol!

1998. En Oaxaca con Linda Harp, maría Isabel, Grañén, Suhad Helú de Harp, Mary Helú de Sayeg, Linda Slim de Kuri, Suhad Harp de Rufeli y Ruca Sayeg.

Mi primo Jorge Sayeg me contagió su amor por la música, me invitaba a disfrutar magníficas zarzuelas con Plácido Domingo y su mamá Pepita Envil y la que más me gustaba era Luisa Fernanda. Él también me aficionó a la música clásica; mi preferida es en este orden: Beethoven, Bach, Mozart, Brahms, Wagner, eso no quiere decir que no me gusten otros compositores como Chopin o Vivaldi. Ahora me encanta la ópera.

Jorge Sayeg es doctor en Derecho, un gran abogado constitucionalista y él fue quien me motivó para estudiar extra escuela la historia de México.

1951. Día de campo con mi tío Tufic Sayeg.

Mi primo Pepe Sayeg afianzó mi gusto por la filatelia, me regalaba sus timbres repetidos y me dejaba ver su colección sin la menor desconfianza.

Años después Pepe donó generosamente sus estampillas postales al museo de Filatelia de Oaxaca.8 Pepe también pasaba por mí los domingos y lo acompañaba a jugar beisbol, era un buen pitcher y lanzaba muchas curvas que le permitían ponchar a muchos rivales. Con él y Carlos Helú asistimos al parque de beisbol a ver jugar a los Diablos Rojos, mi equipo de siempre.

Desde pequeño escuchaba los juegos por la radio, jamás imaginé siquiera que algún día me convertiría en uno de los propietarios del equipo.

Tía Mary organizaba las mejores comidas en su casa, no le importaba cuántos invitados y colados hubiera. Haciendo honor a su origen libanés gozaba ser la anfitriona; tocaba el piano de oído acompañaba a quien quisiera cantar o nos deleitaba con su música.

1957. Festejo de año nuevo de año nuevo de las familias Slim Helú, Sayeg Helú y Harp Helú. El autor de este libro fue el fotógrafo.

Mi tío Tufic Sayeg tenía una personalidad imponente y, al mismo tiempo, emanaba amabilidad y generosidad. Jamás olvidaré las recomendaciones que me hacía: ser un hombre espléndido, no permitir que una mujer pagara una cuenta y cultivar amistades que perdurarán toda la vida. Él predicaba con el ejemplo, tenía muy buenos amigos y las reuniones en su casa eran de una hospitalidad sin igual. En ellas conocí a José Vasconcelos mentor de su “palomilla”, integrada por Juan Bustillo Oro, Federico el Güero Hewer, Humberto el Bate Gómez Landero, Luis White, Antonio el Chipots González Mora, Mauricio Magdaleno, Gabriel y Armando Villagran y otros amigos con quien pasaba veladas poéticas, bohemias e intelectuales.

Más joven que este grupo de amigos también asistía Adolfo López Mateos quien llegó a ser presidente de la República y, desde luego, Antonio Helú, mi tío Antún. Varios de sus amigos llegaron a comentarme que desde que eran estudiantes Tufic, el carismático, ya trabajaba y era quien los invitaba a tomar café y siempre pagaba la cuenta.

Mi tío Antún el único hermano varón de mi mamá, también selló una gran amistad con sus sobrinos.

Era un intelectual que seducía a sus oyentes con sus gratas conversaciones; heredó el talento literario de su padre con quien colaboró en el periódico Al Jawater y además, escribió novelas, ensayos, cuentos policiacos y crítica literaria.9 Era, asimismo productor y director de cine. Conocido como el Chato, Antonio Helú fue el jefe de propaganda en la campaña para la presidencia de la República de José Vasconcelos. Los domingos comía en casa de mis tíos Sayeg; llevaba su cámara fotográfica y el periódico La Afición; platicaba de box y de beisbol; fumaba cigarros elegantes y nos regañaba cuando jugábamos de compañeros jugos en el dominó.

Desafortunadamente, mis tíos queridos Tufic y Antún, murieron con días de diferencia, en noviembre de 1972, cuando ya había consolidado mi vida profesional y fundando Acciones y Valores de México. El primero visitaba con frecuencia la Casa de Bolsa; afortunadamente pude compartir el principio de mis éxitos profesionales con él. Se sentía orgulloso de su sobrino.

En mi niñez, conviví con mis primos Slim Helú, hijos de tía Linda, hermana de mi mamá, quien destacaba por su disciplina a la hora de la comida. Preparaba personalmente los menús manuscritos con una bella caligrafía que reflejaba su personalidad tan cuidadosa de los detalles; con ella aprendimos a comer siempre sentados a la mesa y, desde luego, no podíamos tomar refrescos durante los alimentos. Cuando íbamos a un restaurante, el mesero no podía hablar sobre su platillo, porque ella no se lo comía y los sermoneaba tanto que seguramente no lo volvería a hacer en su vida.

1963. Carlos Slim, Linda y Alfredo Harp Helú.

Como todos mis primos, los Slim han sido siempre a todo dar conmigo. Julián me regaló su bicicleta, un modelo especial que todos mis amigos apreciaban y fue la única que tuve en mi vida. Julián se ha caracterizado por su simpatía, hasta la fecha suele alegrar las reuniones con sus cantos de boleros rancheros y tiene la agilidad mental para expresar dichos y refranes en los momentos oportunos. Nour fue la primera de las primas en casarse con un hombre que ahora es mi gran amigo: Edmon Kuri, trabajador, simpático y magnífico anfitrión que alegra todas las fiestas. Linda Slim gozaba “subirse al camión de línea con su tía chatita”, jamás olvida el chocomilk que preparaba mi mamá y se casó con Michel Kuri, un hombre carismático con una habilidad única para preparar los más deliciosos platillos libaneses.

2000. Mi mamá, tía Mary, hijos, sobrinos, nietos y bisnietos festejando mi cumpleaños en Oaxaca.

Ahora que vivo en Oaxaca, Linda no pierde la oportunidad para visitarnos y disfrutar los discos de la música que me gustan. Cuando íbamos a comer los sábados a casa de mi tía Linda, Pepe Slim y yo jugábamos en la calle y cachábamos bolas de beisbol de un banqueta a la otra, él era zurdo y a los dos nos justaba el “rey de los deportes”. Algunas vacaciones trabajé en el despacho de mi tío Julián Slim (ya había fallecido, pero así le decían) con mi prima Alma, mi madrina de primera comunión y, junto con mi primo Carlos, visitábamos las propiedades de se familia y supervisábamos que les dieran buen mantenimiento.

Carlos y yo éramos los primos hermanos de los Helú. Desde pequeños nos gustaba ir al cine a las matinés, jugábamos boliche e íbamos a remar a Chapultepec. Carlos nos llevaba las estadísticas a varios primos sobre pruebas de atletismo: vuelta a la manzana, salto de longitud, lanzamiento de bala y otras actividades que organizábamos en su casa o en el parque del Reloj.

De mi juventud, guardo recuerdos gratos de mis amigos de la colonia Roma, en especial de los tres mosqueteros: Toni Rafful, Emilio Trabulse y un servidor. Hicimos nuestro el dicho: “un amigo es un hermano que nos da la sociedad”. Íbamos a remar a Chapultepec cada fin de semana y no faltaba el día en que caíamos en el agua; andábamos en bicicleta por toda la ciudad de México, desde la colonia Roma hasta la Villa de Guadalupe, Satélite o las Lomas de Chapultepec, jugábamos futbol en el parque Hipódromo; nos encantaba boxear; íbamos muy seguido al cine Gloria o al Estadio, principalmente a ver películas en funciones dobles o triples por el costo de $1.50 y nos iniciamos en la experiencia de tener las primeras amigas y novias.

1962. Emilio Trabulse Kaim, Linda y Alfredo Harp Helú.

Por varios años nos reunimos todos los días casi siempre en casa de los Trabulse, donde conviví con sus hermanas Laila y Vilma, con quienes también establecí una amistad afectuosa. Toni Trabulse, hermano mayor de Emilio era un buen actor de arte dramático, de los mejores en ese entonces, y aunque era joven, competía con sus maestros Guillermo Zetina y Carlos Ancira. Nos encantaba acompañarlo a sus actuaciones en México y en el interior de la República. Con el tiempo cada uno de los tres mosqueteros jugamos una posición diferente y continuamos frecuentándonos en el Home, chocamos las manos en cada carrera que anotamos y ahora nos reunimos por lo menos dos veces al mes. Los tres mosqueteros, Toni Trabulse y mi primo Pepe Slim formamos en 1987 el Instituto Cultural Mexicano Libanés, A.C.10

Otro buen amigo fue Rafic Abuali; nos gustaba ir a Televicentro y nos colábamos a algunos programas como “Hitazo Royal” o al “Programa de Pedro Vargas”. Con Laila, su hermana y las mías, Suhad y Linda, nos reuníamos a ver la lucha libre todos los sábados por la noche en los orígenes de la televisión, mis ídolos eran El Santo, Tarzán López y Enrique Llanes, quien después fue narrador de beisbol.

LAS LIGAS PEQUEÑAS

Desde pequeño comencé a trabajar. A partir de los once años de edad vendía suscripciones del periódico Excélsior en dos campañas semestrales, ganaba el 5 por ciento de comisión y vendía alrededor de cien suscripciones. Esto correspondía a 450 o 500 pesos por campaña, lo que equivaldría al salario mínimo de un año en aquella época. En Diciembre, además, vendía tarjetas de navidad y cajas de hilos para coser marca Pirámides. Gracias a esto, conocí toda la ciudad de México, me transportaba en tranvía y usaba la mayoría de las rutas de los camiones: Santa María-Roma y anexas, Colonia del Valle-Coyoacán, Coyoacán-20 de Noviembre, Mariscal Sucre, Juárez-Loreto, Insurgentes-Bellas Artes, Reforma-Lomas, Insurgentes-Lindavista, Ejército Nacional-Circuito Panteones, así como Circuito Hospitales, Insurgentes- Bellas Artes y Villa A. Obregón-CU.

1957. Alfredo Harp Helú con cajas de hilos Pirámides, y Antonio Rafful Assam afuera del mercado de Medellin.

En ese entonces nació mi afición por coleccionar estampillas de correos, en mis rutas por la ciudad visitaba las embajadas para solicitar información de sus países y pedía las estampillas que recibían en sus cartas o paquetes. Algunas embajadas me atendían estupendamente como las de Alemania, Portugal y China. Varios años me dediqué a intercambiar y formar una colección que fue la base para iniciar el Museo de Filatelia de Oaxaca, inaugurado en julio de 1998. También coleccioné monedas de México y estampas de peloteros de beisbol. En la actualidad no soy coleccionista, prefiero que las obras de arte y otros objetos se encuentren en museos o espacios públicos y que sean admirados por todos, así me siento más ligero.

En 1960, cuando terminé la preparatoria, empecé a trabajar todos los días en la Fábrica de Hilos Pirámide de mi tío Tufic, que en esos años era manejada por mis primos Jorge y Pepe Sayeg. Estaba situada en calle Soledad núm. 31, esquina con Jesús María y tenía un depósito con venta al público en la calle de Academia núm. 33 en el Centro Histórico de la ciudad de México. Mi entrenamiento fue arduo para capacitarme en todas las posiciones del beisbol, aprendí sobre el control de materias primas, producción, almacenamiento, venta al mayoreo y menudeo, reparto de pedidos, aspectos contables, entre otros. También me gustó el ambiente del estadio, me aficioné a la música que escuchaban mis compañeros de trabaja en programas como “La hora de Pedro Infante”, “La hora de Jorge Negrete”, “La hora de Javier Solís”, también me gustaban las canciones que interpretaban Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Sonia López y la Sonora Santanera y todas las que pasaban en esa estación “La charrita del cuadrante”. También con algunos de los obreros jugaba beisbol los domingos en unos terrenos que ahora están totalmente construidos en el oriente de la ciudad de México.

LIMPIA DE ERRORES

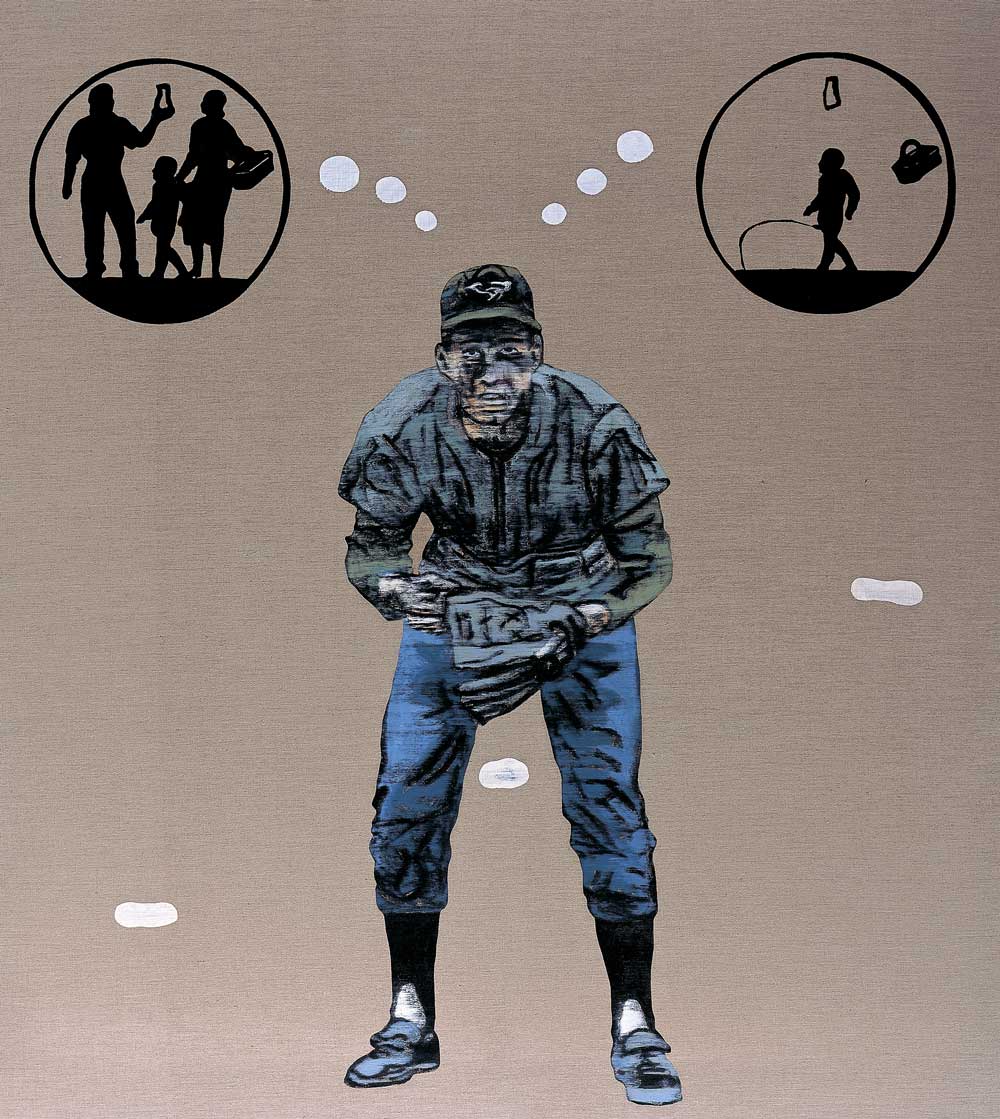

Al terminar la preparatoria, ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México con firmes conocimientos para pasar a otra etapa de mi vida, tenía dieciséis años, ya había cumplido con mi servicio militar adelantado. En enero de 1961, trabajaba de lunes a sábado y un día fui a Ciudad Universitaria a escoger mi horario y maestros para cursar el primer año en la Escuela de Comercio y Administración, ahora Facultad. Por un error de los que no me gusta cometer, llegué un día tarde. De veinte grupos, mis opciones para hacer mi selección se había reducido y mis compañeros del Colegio Cristóbal Colón ya estaban inscritos en grupos en los que ya no había cupo para mí.

1963. En mi fabuloso Pontiac en Ciudad Universidad Francisco Henaro, Carlos Osuna, Alfredo Harp y Carlos Gutierrez.

DE LA AMISTAD

Vuestro amigo es la respuesta

A vuestras necesidades

El es vuestra mesa y vuestro hogar.

Acudís a él con vuestra hambre

Y en busca de paz.

En la amistad, todos los pensamientos,

todos los deseos, todas las esperanzas nacen

y se comparten con regocijo y sin alardes.

No permitáis interés alguno de la amistad,

Salvo la compenetración del espíritu.

Reservad lo mejor de vosotros para el amigo.

No busquéis al amigo para matar las horas con él;

buscadlo siempre para vivir las horas.

Sus horas son para colmar vuestras necesidades,

mas no vuestra felicidad.

Y que en la dulzura de la amistad

haya sonrisas y comunión de placeres.

-Gibrán Jalil

1963. Compañeros de generación de la UNAM: Luis Harsh, Pancho Henaro, Alfredo Harp, Christian Schejtnan, Luis Domínguez. Abajo: Edgar Nehme, Ernesto Bacmeister y Toño Pardo.

Elegí el horario y resultó un cambio importante para mi vida, me asignaron a uno de los mejores maestros de carrera, Alfredo Casanueva, quien con fama de exigente, era excelente en la docencia, daba clases de contabilidad de tal manera que logró que esta materia se me hiciera lógica, práctica y sencilla de razonar, lo que sirvió de base para el resto de mi licenciatura. Aquel error se limpió cuando la vida me dio la oportunidad de conocer nuevos amigos con quienes establecí un afecto tal que hasta la fecha nos frecuentamos: Francisco Henaro, el pinche Pancho, me daba aventón en su poderoso VW sedán y hemos compartido juntos éxitos, aventuras y fracasos; Luis Domínguez Mota, a la fecha director de la Fundación Díaz Arronte, 11 de la que soy tesorero, ha sido un buen compañero de viajes; Carlos Osuna; Fernando y Toño Pardo; Carlos Gutiérrez Arriola de Tepic, Nayarit, con quien jugábamos dominó y nos reuníamos en su casa para hacer las tareas; Eduardo Pérez Solorio, el Pichí, que con su guitarra nos acompañaba a llevar serenata a novias y los 10 de mayo a las mamás, y Germán de Regil, el chiquilín que mide 1.95 metros, llegaba a CU en un Fiat Topolino y es quien se encarga de reunirnos una vez al año.1964. Amigos de la UNAM en Valle de Bravo. Carlos Osuna, Carlos Gutiérrez, Eduardo Pérez Solorio, Pancho Henaro y Alfredo Harp.

Por 200 pesos al año (ahora 20 centavos), tuve la oportunidad de cursar mi carrera de contador público teniendo de maestros a los mejores profesores. Soy un orgulloso egresado de la UNAM, estoy comprometido con esa institución y participo activamente como ex alumno en la Fundación UNAM, A.C.12

Desde pequeño me gustaba practicar deportes, en el Colegio Cristóbal Colón era una de las disciplinas más atractivas, Cuando cursaba el segundo año de mi carrera de Contador Público en la UNAM, se inauguró el Club Libanés, donde jugaba frontenis antes de llegar a mis clases vespertinas en Ciudad Universitaria. Años después, acudí al club los fines de semana, practicaba gimnasia, jugaba basquetbol y desayunaba unos sabrosos huevos en cazuela en compañía de mi cuñado Eduardo Rufeil, mis sobrinos Lalo y Carlos, mi hijo Alfredo y Pancho Henaro. Los domingos solíamos ir al Estadio Azteca a ver partidos de futbol. Ésa era una actividad agradable, pero, sin duda, me convencí de mis preferencias por el beisbol. Eso de salir del estadio con un partido empatado a cero goles y que los aficionados salgan contentos, ¡no puedo comprenderlo!

1991. Practico tenis casi todos los días.

2001. Con mi hijo Santiago y mi nieto Alfredo.

Hasta la fecha disfruto levantarme temprano, como a las 6:0 a.m. a jugar tenis, un deporte que se puede ejercer hasta una edad avanzada. Me encanta pegarle con todas mis fuerzas a la bola, prefiero los singles porque así el esfuerzo es mayor y de esta manera me mantengo activo y con buena salud. En la Ciudad de México he practicado tenis durante más de treinta años, principalmente con Lucio Baltasar, Carlos Levy, Luis Narchi y mis hijos Alfredo y Charbel, y ahora en Oaxaca con la familia Spíndola, Enrique Trigueros y mi Jabibito Santiago. Mis nietos comienzan ya a dar raquetazos.

Con mi flamante Pontiac, modelo 1952.

1959. Con mis primos Luis Alberto, Antonio, Arturo y Lila en el parque El Llano en la ciudad de Oaxaca.

GIRAS POR OTROS CAMPOS

A los diecisiete años compré mi primer auto, un flamante Pontiac 1952 con ocho cilindros en línea. Me transportaba a CU y a mi primer trabajo formal en la Fábrica de Hilos Pirámides. También con mi poderoso Pontiac conocí varias hermosas ciudades de nuestro bello país. Solíamos viajar Toni Rafful, Emilio Trabulse y yo, “los tres mosqueteros”. Al visitar casi todos los estados de la República mexicana pude confirmar que no son comparables entre sí, que cada uno tiene algo que lo distingue, que existe una gran diversidad geográfica, y una enorme riqueza cultural y gastronómica que los identifica.

2002. Vista aérea de Monte Albán.

Estos paseos y otros que se han realizado a lo largo de mi vida me han llevado a amar a México y de manera particular Oaxaca que, aunque no me gusta comparar, para mí es la región más bella del mundo: tiene majestuosas ruinas prehispánicas, edificios coloniales admirados por todos, especialmente el ex convento de Santo Domingo de Oaxaca, los magníficos templos de la Mixteca, los de los Valles Centrales, la sierra, ejemplos únicos de la arquitectura colonial mexicana. Por si fuera poco, en Oaxaca habitan dieciséis etnias distintas que conservan sus tradiciones y poseen gran riqueza humana, se hablan más de veinte lenguas. Su paisaje es tan maravilloso que la naturaleza ha permitido que tenga valles verdes todo el año y montañas, donde se juntan las dos sierras más importantes de México: la sierra Madre Oriental y la Occidental y qué decir del fascinante istmo de Tehuantepec.

2002. Vista aérea de Hierve el Agua.

Los colores de la tierra en la Mixteca, blanco, rojo, azul y verde se combinan con el cielo azul intenso que brilla en todo el estado. La comida, sin lugar a dudas, es deliciosa: la variedad de moles, los deliciosos tamales, los quesos y quesillos, los chapulines, iguanas y armadillos, los caldos de pollo, carne o pescado, los antojitos como empanadas, molotes, garnachas, o memelas y, sin duda, lo que no tiene comparación, las tlayudas, blanditas y los totopos preparados siempre por manos de mujeres oaxaqueñas.

Otra de las maravillas de Oaxaca son los textiles, me sorprende la calidad y la destreza con que son confeccionados en telar de cintura o de pedal, algunos bordados a manos, utilizan hilos con una gama infinita de colores y muchos de ellos son teñidos con tintas naturales. Los diseños son diversos y cada uno identifica a su propia región. Las mujeres de Oaxaca que visten con orgullo sus huipiles, nos permiten disfrutar de un museo viviente. Me encanta el rojo de las triquis; el blanco de las yalaltecas; el colorido y los diseños de las regiones istmeñas; los bordados minuciosos de San Antonio Castillo Velasco; los finos diseños de San Bartolo Yautepec; los tejidos de Usila; los telares y bordados tacuates, inmortalizados por Pedro Infante y María Félix en la película Tizoc, joya del cine mexicano; el azul añil de los huaves de San Mateo del Mar; las blusas chatinas de punto de cruz; los enredos de caracol de la Costa, sus rebosos amarrados cubriendo el torso y las blusas de chaquira. Enumero así, la variedad de textiles con que las mujeres oaxaqueñas lucen sus atuendos.

1997. Noche de rábanos en Oaxaca.

Otra cualidad que admiro de los oaxaqueños es su trabajo comunitario o tequio. No se puede expresar en valor económico lo que esto representa, pero, sin duda, es la parte más importante en muchos pueblos cuando se proponen hacer una obra en beneficio de la comunidad.

Es esta pasión la que me hace vivir feliz en Oaxaca. Hay mucho más que decir sobre este estado: su historia, música, tradiciones, bailes, cultura, artistas, paisajes…, tantos son sus atributos que es difícil abarcarlos en unas cuantas palabras. ¡Vale la pena jugar en este campo y con el equipo que tanto necesita peloteros dispuestos a ofrecer su tequio para poder obtener muchos campeonatos!

* La letra p no existe en idioma árabe, el apellido fue adoptado a su llegada a México.

2 Edición especial del diario publicado en Líbano El Ruiseñor, martes 28 de mayo de 1935. Año I. Números: 15, 15 y 16.

3 Palabras de Henry Ruhana El Asnar en homenaje póstumo a don José S. Helú celebrado en Baabda. Publicado en edición especial de El Ruiseñor, op. Cit.

4 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

5 Sobre este proyecto, véase en el capítulo XII. Temporadas Filantrópicas, en Mis Proyectos Con-Sentidos, La Salle.

6 Véase en el capítulo XII. Temporadas Filantrópicas, en Mis Proyectos Con-Sentidos, La Salle.

7 Véase en el capítulo XII. Temporadas Filantrópicas, en Mis Proyectos Con-Sentidos, La Salle.

9 Antonio Helú, La Obligación de asesinar. Novelas y cuentos policiacos. México, Lito-Grapo, 1998.

10 Sobre el Instituto Cultural Mexicano Libanés, véase el capítulo XII.

11 Sobre la Fundación Gonzalo Río, véase el capítulo XII.

12 Sobre la Fundación UNAM, véase el capítulo XII.